小さい家を建てた人の多くが、住み始めてから気づく“意外な落とし穴”——それが「収納の使いにくさ」です。

「収納はたくさん作ったはずなのに、なぜか片づかない」

「どこに何をしまったか分からない」

……そんな悩み、ありませんか?

実は、収納が使いにくくなる原因は「分散収納」にあることが多いんです。

一見便利そうでも、小さい家ではかえって空間がムダになったり、片づけが面倒になったりすることも。

そこでおすすめなのが、収納を一か所にまとめる「集中型収納」。

今回は、小さな家をすっきり快適に保つための「集中型収納」の考え方と活用アイデアをご紹介します。

小さい家で収納に後悔するパターン

「あちこちに収納を作ったのに、なんで片づかないの?」

小さい家を建てるとき、多くの人がまず考えるのが「いかに収納スペースを確保するか」。

そこでよく採用されるのが、階段下、廊下、トイレの上など、家じゅうの“すき間”に小さな収納を分散させる方法です。

たしかに収納量は稼げるので私も小さい家こそ収納は分散させたほうが良いと考えていました。

でも、実際に暮らし始めてからこんなふうに感じたことはないでしょうか?

収納量はあるのに使いにくい

それぞれの収納が小さすぎて、モノの定位置が定まらない。

結果、同じジャンルの物があちこちに散らばり、「しまう」たびに考える必要が出てしまいます。

片づけが面倒で散らかる

収納が分散していると、使った場所と収納場所の距離が遠くなりがち。

つい「あとで片づけよう」となって、出しっぱなしが増えていきます。

見た目がゴチャゴチャする

収納の位置がバラバラだと、収納扉もあちこちに。

視線が散り、空間全体に“落ち着きのなさ”を感じさせてしまいます。

→「分散収納」の弱点とは?

こうした悩みの根本原因は、「収納が“点”で存在していること」にあります。

一つひとつは便利そうに見えても、動線や使用頻度、収納ジャンルがバラバラだと、使い勝手がどんどん悪くなっていきます。

だからこそ、小さい家で本当に快適に暮らすには——

収納は“点”ではなく、“面”でまとめて考えることが大切です。

次に、その解決策となる「集中型収納」について詳しく見ていきましょう。

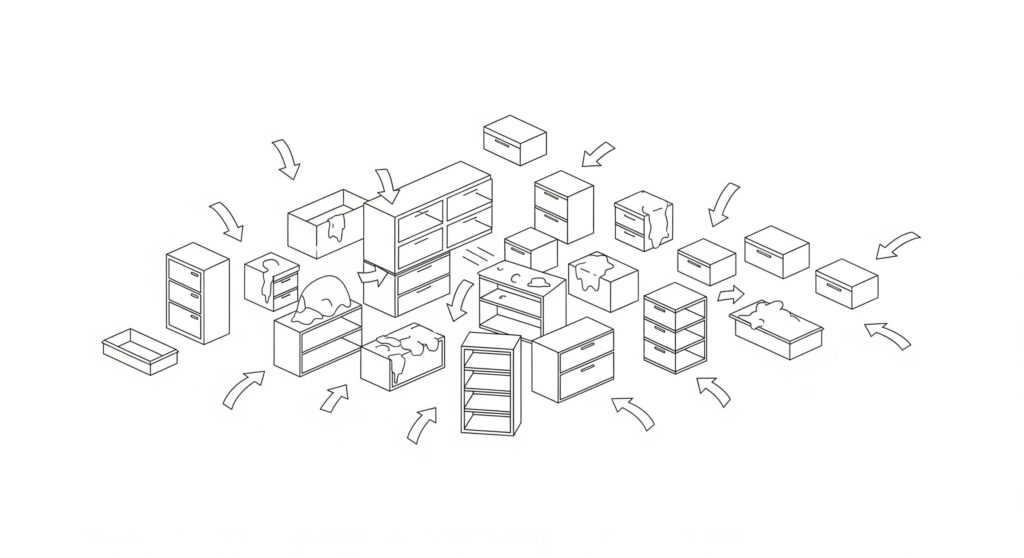

2. 「集中型収納」とは?

散らばった収納を、“まとめる”だけで暮らしが変わる

小さい家でこそ注目したいのが、「集中型収納」という考え方。

これはその名の通り、収納を家の中の“どこか一か所”にまとめるスタイルのことです。

あちこちに分散せず、収納場所をしっかり計画して“面”で確保することで、見た目も使い勝手も大きく変わります。

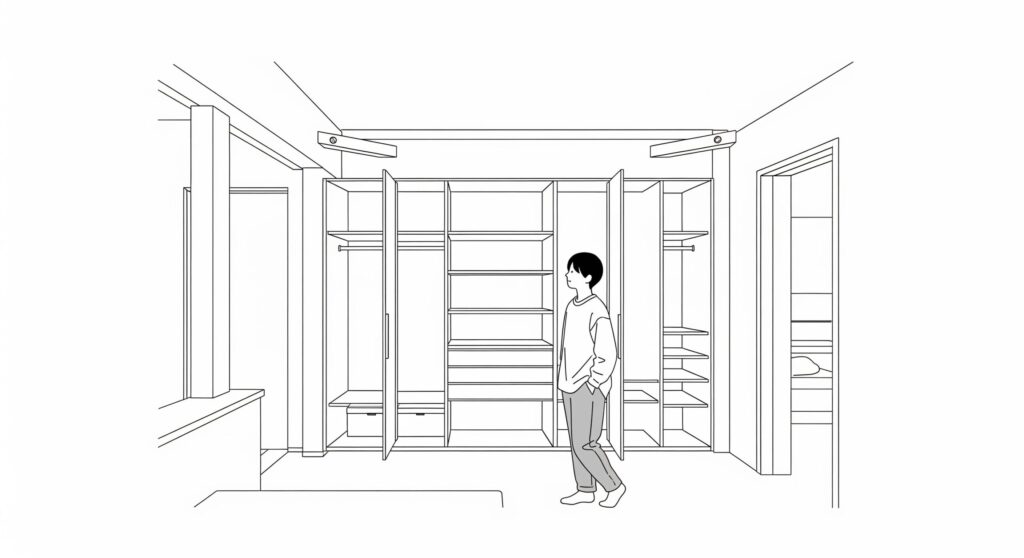

集中型収納の代表的な形

ウォークインクローゼット

家族全員の衣類や季節物をまとめて収納。朝の支度がスムーズに。

洗濯〜収納までの動線も短くなります。

壁一面収納(造作収納)

リビングや寝室の壁一面を収納スペースに。扉付きで“見せない収納”にすれば、生活感を隠しながら大量にしまえます。

キッチン+パントリーの一体型

「食材」「日用品」「家電のストック」など、すべてをキッチン裏に集中。

調理と片づけの動線が一本になり、作業効率がグンと上がります。

→動線がスッキリして、暮らしが整う!

収納場所があちこちにあると、それだけで“探す・運ぶ・しまう”の手間が増えてしまいます。

一か所にまとめておけば、移動のストレスもなく、自然と片づけやすい仕組みができます。

集中型収納は、家全体の使い方をシンプルにしてくれる。

だからこそ、限られた面積の中で“暮らしやすさ”を最大化できるのです。

次は、なぜこの「集中型収納」が特に“小さい家”に適しているのか、理由を掘り下げていきます。

なぜ「集中型」が小さい家に合うのか?

小さいからこそ、“しまう場所”は絞った方が暮らしやすい

小さい家の限られた空間を快適に使うには、**「動きやすさ」と「片づけやすさ」**の両立が欠かせません。

その鍵を握るのが、「収納のまとめ方」です。

「集中型収納」は、まさにこの2つを同時に叶える方法。

ここでは、なぜ小さい家にこそ集中型が合うのか、3つの理由を解説します。

理由1|動線が短くなり、片づけがラクになる

収納が一か所にあると、モノの“定位置”が明確になります。

「使ったらここに戻す」というルールが自然にできるため、片づけの手間が減り、家の中が散らかりにくくなります。

また、動線がシンプルになることで、生活の流れ自体がスムーズになります。

たとえば、帰宅 → 着替え → 荷物を置く、が一か所で完結すれば、無駄な移動もありません。

理由2|空間を“使える場所”として確保できる

分散収納は、「収納のためのスペース」があちこちに入り込みます。

その結果、リビングや寝室の自由度が下がってしまうことも。

一方、収納をまとめて確保することで、その他の空間は“暮らすための場所”として広く使えるようになります。

モノが視界から減ることで、実際の面積以上の“ゆとり”が生まれるのです。

理由3|見た目がスッキリして、心地よさが増す

収納が点在していると、扉や棚が目に入りやすく、空間がゴチャついた印象に。

集中型にすれば、収納部分をまとめて隠すことができ、空間全体がスッキリ整った印象になります。

生活感が出にくくなることで、「おしゃれに見える」「来客時も気にならない」といったメリットも。

→収納場所をまとめると、生活空間が広がる

収納を「バラバラに増やす」のではなく、「まとめて設ける」だけで、暮らしやすさは劇的に変わります。

小さい家だからこそ、“しまう場所”に余白をもたせる設計が重要なのです。

次は、実際に取り入れたくなるような「集中型収納の工夫アイデア」を、図解やスケッチと一緒に紹介します。

4. 集中収納の実例アイデア

実際に“まとめる”と、暮らしがこんなにラクになる

ここからは、実際に取り入れやすい「集中収納」のアイデアを3つご紹介します。

どれも限られた面積を有効に活かしながら、“しまう・使う・片づける”の流れが自然に整う工夫がされています。

スケッチやイラスト付きで解説するので、ご自宅の間取りに当てはめながら読んでみてください。

【例1】玄関と洗面の間に「家族共用クローゼット」

帰宅後すぐの動線上にある収納は、片づけの習慣を生みます。

コート、カバン、帽子、部屋着、パジャマ、タオルなど——よく使うものを一か所にまとめると、

**“脱いだらすぐしまう・着る前にすぐ取れる”**という快適な流れがつくれます。

これにより、リビングや個室に私物が散らかりにくくなります。

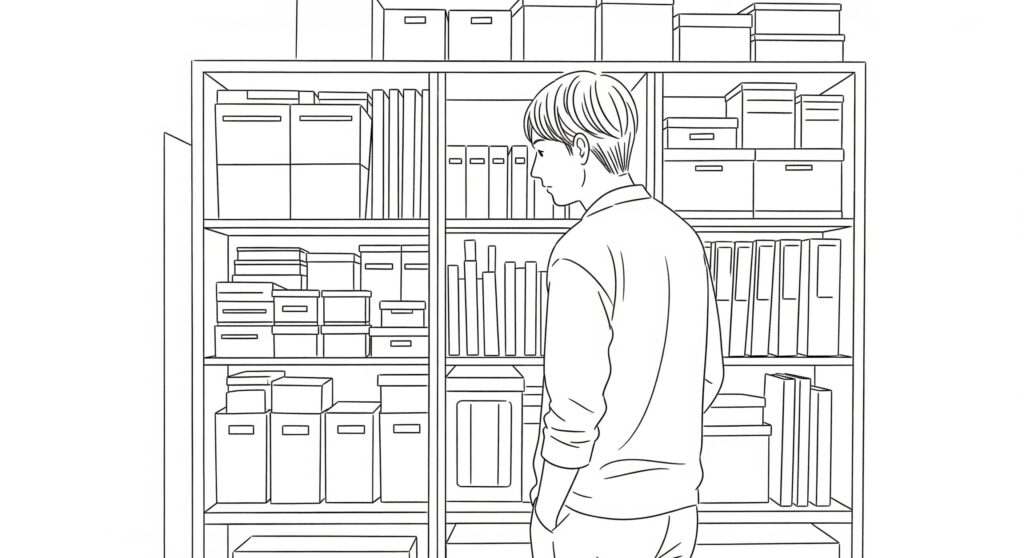

【例2】リビングの壁を全面収納にしてテレビも組み込み

リビングは「くつろぐ場」であると同時に、「物が集まりやすい場」でもあります。

そこでおすすめなのが、壁面全体を収納として使う方法。

テレビ・本・ゲーム・日用品・書類など、生活に関わる物をすべてここに収納すれば、

リビングに“余白”が生まれ、広々とした印象になります。

扉付きの造作棚にすれば、来客時も生活感を隠せて◎。

【例3】階段下に大型パントリー兼掃除用品収納

デッドスペースになりがちな階段下は、実は“隠れた収納ゴールドゾーン”。

奥行きがあるので、食品ストック・日用品・掃除機・工具・防災グッズなど、かさばる物の収納に最適です。

中に可動棚をつければ、見渡しやすく取り出しやすい“ミニ倉庫”として大活躍。

扉を閉じればすっきり隠れるので、限られた空間でも圧迫感ゼロです。

5. 集中型収納をうまく作るための3つのコツ

ただ“まとめる”だけではうまくいかない。快適に使いこなすには設計の工夫が必要です

集中収納は、小さい家での暮らしを快適に整える有効な手段です。

しかし、「とにかくまとめて詰め込めばいい」というわけではありません。

使いやすく・続けやすい収納にするためには、計画段階での工夫がカギになります。

ここでは、集中型収納を成功させるための3つの基本ポイントをご紹介します。

① 生活動線を先に考える

収納は、“便利な場所”にあるかどうかが最も大切です。

どんなに収納量が多くても、動線から外れた場所にあると、片づけが面倒になり、使われなくなってしまいます。

たとえば、

- 帰宅後すぐの場所にコートやバッグの収納

- 洗濯動線上に衣類・下着・タオルの収納

- キッチンから手が届くパントリー配置

このように、「使う→しまう」の流れを妨げない場所に収納を配置することが、集中型の第一歩です。

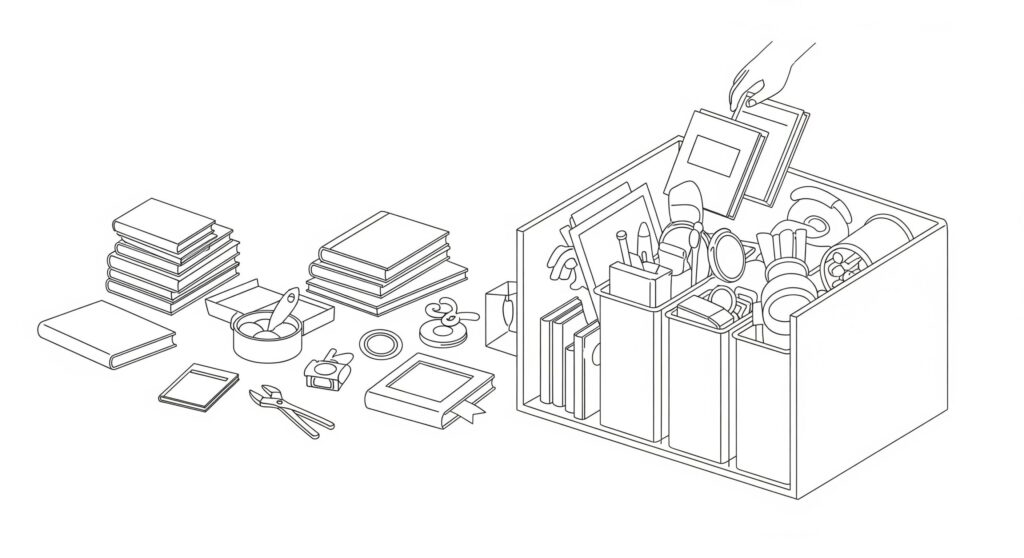

② 「モノの種類」を分類してまとめる

収納場所をまとめる際は、“誰の物か”より“何の物か”で分類するのがポイントです。

家族全員のタオル・掃除用品・書類などは、1か所に集中させた方が効率的に管理できます。

また、モノのジャンルごとに

- 頻度(毎日使う/週1回/年数回)

- サイズ(小物/中型家電/ストック品)

などもあわせて整理しておくと、収納内部の棚割りや扉の種類も決めやすくなります。

③ 扉付きで“隠せる収納”にして生活感カット

集中収納は、「人の目に触れやすい場所にまとめる」ケースが多くなります。

だからこそ、扉付きで“隠せる仕様”にすることが重要です。

収納をすべて見せるオープン棚にしてしまうと、常に整えておく必要があり、片づけのハードルも上がります。

反対に、扉をつけておけば、多少中が乱れていても視覚的にはスッキリ。急な来客時にも慌てません。

引き戸や折れ戸、ロールスクリーンなど、空間に合った“隠す工夫”も合わせて検討しましょう。

集中収納を成功させるには、単なる「スペースの確保」ではなく、動線・分類・見た目の3つをトータルで考えることが大切です。

これらを意識するだけで、収納の質が一段上がり、小さい家でも「片づけやすく、散らからない暮らし」が実現します。

次回は、この記事のまとめとして、集中型収納がもたらす“空間と心のゆとり”についてお伝えします。

6. まとめ|「集中型収納」で後悔しない小さい家づくりを

モノが片づくと、空間も気持ちも整う。

小さい家だから収納がうまくいかない。

そんなふうに思っていませんか?

実は、小さい家だからこそ、収納は「戦略的」に考える必要があるのです。

収納の場所や量をなんとなく決めてしまうと、住み始めてから「片づかない」「ごちゃごちゃする」といった後悔につながりやすくなります。

そこで鍵となるのが、「集中型収納」という考え方。

分散せず、“まとめてしまう”ことで、家事動線が短くなり、生活感も隠せて、部屋が広く使えるようになります。

集中型収納は、「しまう」「使う」「戻す」の動きが自然に流れる仕組みをつくること。

つまり、片づけやすい=散らからない暮らしへとつながっていくのです。

今回ご紹介した実例やコツを参考にすれば、小さい空間でも驚くほど快適な暮らし方が可能になります。

あなたの家にも、「集中型収納」という選択肢を取り入れてみませんか?