多くの方が夢見るマイホームですが、家づくりの流れが複雑で何から始めるべきか分からず、不安に感じている方も少なくありません。特に、どのくらいの期間が必要なのか、土地の選定や間取りの決定といった重要な工程をわかりやすく把握したいとお考えでしょう。この記事では、家づくりの全体像をステップごとに解説します。はじめに資金計画や情報収集といった何から始めるべきかの準備期間から、ハウスメーカーや工務店といった依頼先選び、そして具体的な間取りのプランニング、地鎮祭などの儀式、そして入居に至るまでのプロセスと目安となる期間を解説いたします。この記事を読めば、あなたが思い描く家づくりの全体像をイラストのように明確にイメージできるでしょう。

この記事を読むことで以下の点がわかります。

- 家づくりを始める際に何から着手すべきかの最初の一歩

- 情報収集から入居までの全体の流れとステップごとの目安期間

- ハウスメーカーや工務店などの依頼先選びと土地探しの注意点

- 契約や地鎮祭といった各工程で施主がすべきことと確認事項

家づくりを失敗しないための全体の流れと知っておくべき期間

このセクションでは、家づくりの全体像と、各ステップでかかる期間について解説します。

- 何から始めるべき?最初の情報収集と目標設定

- まずは予算!無理のない資金計画の立て方

- イラストでわかりやすく解説する家づくりの全体像

- 期間の目安は1年〜1年半!完成までのスケジュール

- 失敗しない土地探しのポイントと注意点

- ハウスメーカーと工務店の違いと賢い選び方

何から始めるべき?最初の情報収集と目標設定

家づくりは、まず家族で理想の暮らしのイメージを具体化し、情報収集を始めることが大切です。その理由は、理想のイメージを固めることで、後の資金計画や依頼先選びの基準が明確になるためです。この初期段階でしっかりと方向性を定めることが、家づくりの成功を左右すると言っても過言ではありません。

具体的には、最初にどんなライフスタイルを送りたいのか、家のデザインや、住宅性能、間取り、立地といった「譲れない条件」を家族全員で話し合いましょう。例えば、現在の住まいの不満を洗い出すことからスタートするのも有効な方法となります。その後、住宅展示場やSNS、Webサイトなどを活用して情報を集めてみてください。多くの情報を得ることで、抽象的な理想が具体的なイメージへと変わっていきます。

ただし、注意点として、家族の意見をすべて盛り込もうとすると、予算オーバーやスケジュールの遅延につながりかねません。そのため、意見をリストアップした上で、何が優先順位が高いのかを明確にして整理することが重要になります。この目標設定の段階で、工務店やハウスメーカーなどの専門家に相談することも可能ですが、その前に家族内での合意形成を進めておくと打ち合わせがスムーズに進められます。

まずは予算!無理のない資金計画の立て方

家づくりを進めるには、自己資金や住宅ローンの総額を明確にし、無理のない資金計画を立てることが重要です。多くの家庭にとって、予算の上限を最初に定めることで、土地や建物にかけられる費用のバランスが明確になり、計画的な家づくりが可能になります。

資金計画で考慮すべき予算は、大きく分けて三つの構成要素から成り立っています。一つ目は、預貯金などから捻出する自己資金や、ご両親などからの援助資金です。二つ目は、金融機関から借り入れる住宅ローン借入額となります。そして三つ目は、前述の土地代や建物代以外にかかる費用です。これには、外構工事や給排水工事といった付帯工事費、登記費用や住宅ローン手数料、引越し代などの諸費用が含まれます。一般的に建物本体工事費が総費用の約7〜8割を占めることが知られていますが、諸費用も無視できない金額になりますので、あらかじめ予算に組み込んでおくのが大切です。

特に住宅ローンについては、借りられる上限額ではなく、年収に対する返済負担率を25%以下など、将来も無理なく返済できる額を基準に借入総額を決めることが後悔しないための鍵になります。ちなみに、諸費用は基本的に現金での支払いが必要なことが多いので、自己資金として別途準備しておくことをお勧めします。加えて、自治体や国が提供している減税制度や補助金の情報も調べて活用することが大切です。

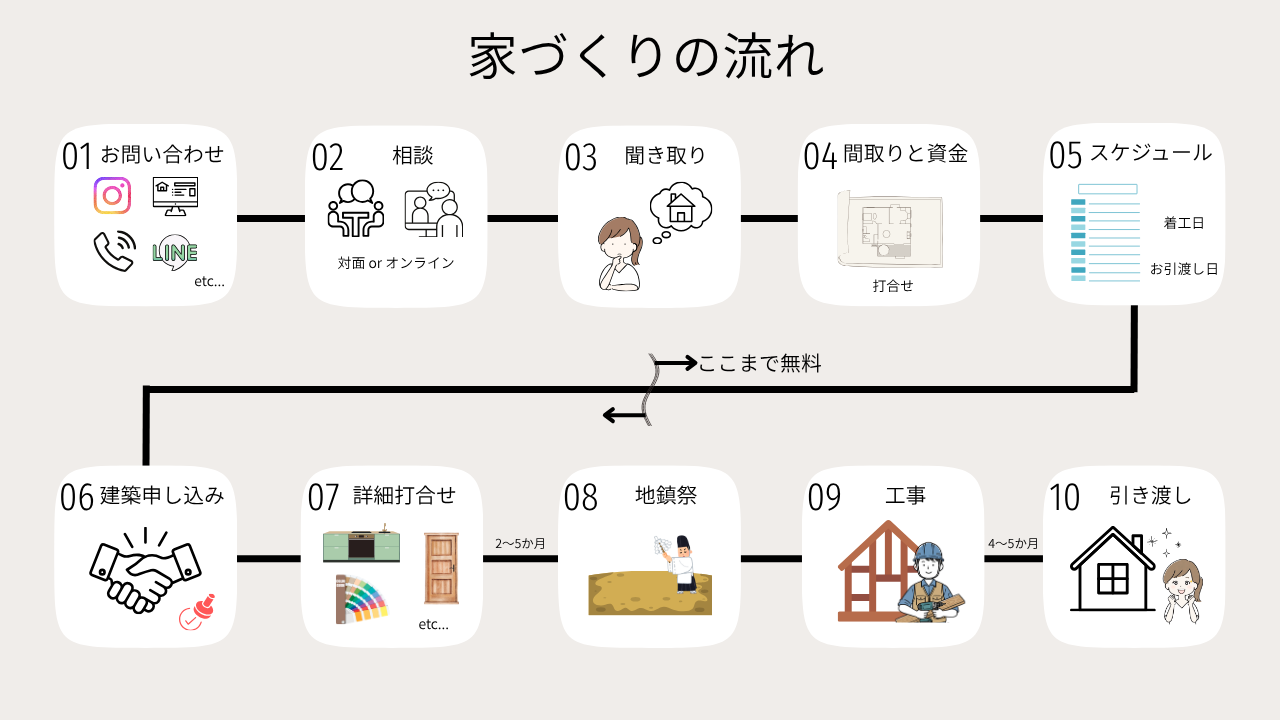

イラストでわかりやすく解説する家づくりの全体像

家づくりのプロセスは、情報源や依頼する会社によって6ステップや14ステップなど、様々な分け方がされています。このように、流れは複雑に見えるかもしれませんが、プロセスをイラストやフロー図で全体像として把握すると、各ステップがわかりやすく整理されるはずです。全体の流れを視覚的に把握することで、次に何をすべきか、またどの工程に時間がかかるのかが一目瞭然になり、計画を立てやすくなるメリットがあります。

大まかな流れは以下の通りです。

- 情報収集と資金計画(準備段階)

- 依頼先の選定と土地探し(選定段階)

- プランニングと契約、ローン審査(決定段階)

- 着工と工事(建築段階)

- 竣工と引き渡し(完了段階)

前述の通り、会社や土地の有無によって細かなステップの順番や数は変わりますが、この本質的な流れは変わりません。これらの全体像を把握した上で、次は入居希望日から逆算して具体的なスケジュールを組むことが重要になってきます。

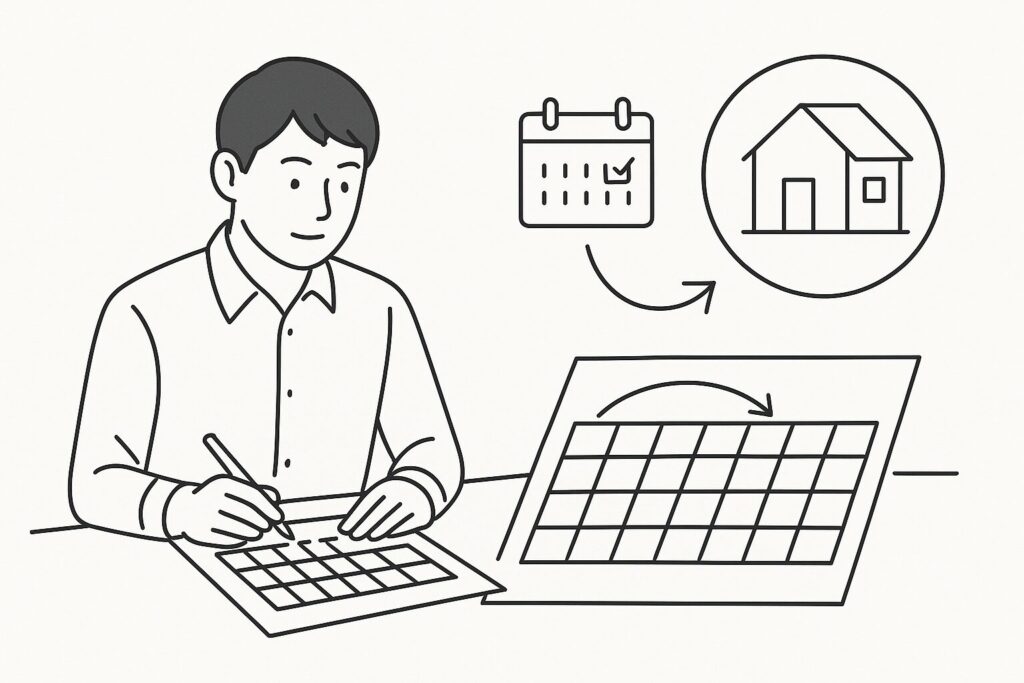

期間の目安は1年〜1年半!完成までのスケジュール

注文住宅の家づくりに必要な期間は、情報収集を始めてから入居に至るまで、約1年〜1年半(8ヶ月から17ヶ月)が目安です。建売住宅と比較して、注文住宅は土地探しや詳細なプラン設計に時間を要するため、長期間にわたって計画的に進める必要があります。

各ステップの目安期間は以下のようになります。

| ステップ | 期間の目安 | 主な内容 |

| 情報収集・資金計画 | 約1〜3ヶ月 | 家族のイメージ固め、予算設定 |

| 依頼先選定・土地探し | 約3〜6ヶ月 | ハウスメーカー・工務店決定、土地選定 |

| プランニング・契約・ローン手続き | 約3〜6ヶ月 | 間取り・仕様の決定、各種契約、ローン審査 |

| 工事(着工〜竣工) | 約4〜6ヶ月 | 建築確認申請、地鎮祭、基礎〜内装工事 |

| 引き渡し・入居 | 約1ヶ月 | 施主検査、登記手続き、引っ越し |

ただし、いくら計画を立てても、家づくりが長期化しやすいケースもあります。例えば、希望の条件に合う土地探しに難航する、間取りやデザインに強いこだわりがあり打ち合わせ回数が増える、自然素材など入荷に時間のかかる建材を選択するといった場合です。このような要素が絡むと、期間が2年近くに及ぶ可能性もあります。したがって、スケジュールは入居したい日から逆算して組み、予期せぬ遅延に備えて1ヶ月程度の余裕を持たせることが大切です。

失敗しない土地探しのポイントと注意点

土地探しは、希望条件に優先順位をつけ、建築会社と並行して進めることで失敗や後悔を防げるでしょう。なぜならば、土地には法的な規制や見えない付随費用があり、先に土地だけを購入すると、希望する家が建てられない、予算オーバーになるなどのリスクがあるためです。

まず、土地を探す際は、エリア(通勤・学区)、周辺環境(利便性、治安)、法規制(建ぺい率、容積率)、ハザードマップ、地盤状況といった様々な要素をチェックする必要があります。特に、建物の大きさや高さを制限する建ぺい率・容積率は、建てたい家のプランに大きく影響します。

そして、土地の目星をつけたら、必ず建築のプロである工務店やハウスメーカーに相談し、敷地調査や地盤調査を依頼することが重要です。専門家に見てもらうことで、その土地に希望の建物が建てられるか、地盤改良やライフラインの引き込みにいくらかかるか、といった付随費用を正確に把握することができます。この費用が想定外に高くなるケースは少なくありません。

また、土地探しは難航しやすいため、永遠に探し続けることにならないよう、期限を決めましょう。理想の条件を100%満たす土地はほとんどありませんので、優先順位をつけた上で、60〜70点でも決定する姿勢も大切です。

ハウスメーカーと工務店の違いと賢い選び方

依頼先の選定は、ハウスメーカー、工務店、設計事務所それぞれの特徴を理解し、自分の希望や予算に合うパートナーを選ぶことが賢明です。それぞれの依頼先には得意な分野や提供できるサービスが異なるため、初期の段階で比較検討することで、家づくりの満足度が大きく変わってきます。

ここでは、それぞれの依頼先のメリットとデメリットを比較します。

| 種類 | メリット | デメリット |

| ハウスメーカー | 品質が安定し、長期保証・アフターサービスが充実しています。規格化されているため、工期が短い傾向です。 | デザイン・間取りの自由度が低い傾向にあり、規格外は高コストになることがあります。 |

| 工務店 | カスタマイズの自由度が高く、地域密着型で細かいオーダーが可能です。 | 会社によって工事の質にばらつきがあり、長期保証が弱い場合があります。 |

| 設計事務所 | 独創的なデザインと自由度が高く、希望やこだわりを反映しやすいです。 | 建設費用とは別に設計料や管理料が発生するため、費用が高めになり、工期が長引きやすいです。 |

賢い依頼先の選び方としては、気になる複数の会社に希望と予算を伝えて、概算見積もりとラフプランを出してもらい、それらを比較検討することが第一歩となります。前述の通り、建物の性能や価格だけでなく、担当者の信頼性や相性が、長期間にわたる家づくりにおいて非常に重要になります。

理想の家づくりを確実に進めるための各ステップの具体的な流れ

このセクションでは、建築会社を決定した後の具体的な進行ステップを解説します。

- 理想を実現する間取り決定までのプロセス

- 住宅ローンの本審査と工事請負契約の締結

- 着工前に行う地鎮祭の準備と儀式の流れ

- 竣工・引き渡し前の最終確認と入居後の手続き

- 理想を叶える家づくり 流れの把握と専門家への相談

理想を実現する間取り決定までのプロセス

満足度の高い間取りを実現するには、家族の理想の暮らしと将来の変化をリアルにシミュレーションし、計画的にプランニングを進めることが大切です。なぜならば、間取りは日々の生活動線や快適さに直結するため、設計のプロと何度も打ち合わせを重ねて詳細を詰める必要があるからです。

間取り決定までの具体的なプロセスは、まず情報収集の段階で集めた実例を見て、選択肢を増やし、理想の暮らしの要望を家族でリストアップすることから始まります。次に、モデルハウスや完成見学会などで実際の広さや動線を体感し、イメージを具体化します。その後、建築会社に要望を伝え、プランと見積もりを出してもらい、予算に合わせて調整を進めていきます。

間取りの具体的なチェックポイントとしては、朝起きてから出かけるまでや、洗濯・料理といった家事の動線、適材適所にある収納量、採光や風通しの良さ、そして将来的なバリアフリー化の可能性など、多角的な視点が必要です。ここで、曖昧な要望を出すと、間取りを確定するまでに時間がかかったり、費用が大きく膨らんだりする可能性があります。したがって、要望には優先順位をつけ、建築会社と入念に相談を重ねて詳細を詰めてください。前述の通り、間取りを確定した後の大幅な変更は、追加費用やスケジュールの遅延につながるため、契約前に納得いくまで吟味することが重要となります。

住宅ローンの本審査と工事請負契約の締結

土地と建物の契約、そして住宅ローンの本審査は、家づくりの費用とスケジュールを確定させる重要な節目です。これらの契約や審査を通過しなければ、着工に進むことができないため、非常に重要なステップとなります。加えて、契約内容の確認を怠ると、予期せぬトラブルや費用が発生する可能性があることに注意しなければなりません。

契約は、まず住宅ローンの事前審査を通過した後、土地の売買契約を締結し、その後、建築会社と工事請負契約を結びます。工事請負契約を結んだ後、住宅ローンの本審査に申し込みをします。

住宅ローンの本審査は、事前審査より厳格に行われます。特に、契約者の健康状態が団体信用生命保険の加入に影響するため、重要な審査項目となります。また、住宅ローンの融資実行は原則として建物の引き渡し時ですが、注文住宅では、土地代や着工金など完成前に費用が発生するため、「つなぎ融資」という一時的な借り入れを検討する必要があるでしょう。

工事請負契約を締結する際には、工事請負契約書、設計書、仕様書、見積書、間取り図の5点を細部まで確認し、希望の内容と合致しているか確認します。加えて、ローンが不成立になった場合に契約を白紙に戻せる「ローン特約」が盛り込まれているかも確認しておくことが大切です。

着工前に行う地鎮祭の準備と儀式の流れ

地鎮祭は、工事の安全と家の繁栄を祈願する儀式であり、着工前に施主として準備し参加すべき重要なイベントの一つです。古くから、これから土地を利用させていただくにあたり、土地の神様に挨拶をし、家を建てることの許しを請う儀式として行われています。また、この儀式は、工事関係者や近隣住民とのコミュニケーションの機会にもなるため、非常に大切にされています。

地鎮祭の目的は、工事中の安全祈願、土地の神様への挨拶、そして建物の永続的な安寧の祈願です。儀式は、通常は地域の氏神様を祀る神社に依頼し、日取りは六曜の吉日である大安や友引などが選ばれることが多いです。施主が用意する費用としては、神職への謝礼金である初穂料(玉串料)があり、2万円〜5万円程度が相場とされています。

神式の一般的な儀式の流れは以下の通りです。

- 修祓(お祓い)

- 降神の儀(神様をお迎え)

- 献饌(お供え物を捧げる)

- 祝詞奏上(工事の安全を祈る)

- 四方祓(土地の四隅を清める)

- 地鎮の儀(刈初、鍬入れなどを行い、鎮め物を納める)

- 玉串拝礼(参列者が玉串を捧げる)

- 昇神の儀(神様をお送りする)

- 直会(お神酒をいただく)

これらの儀式自体は義務ではありませんが、地鎮祭後の近隣住民への挨拶は、着工前の重要なマナーです。工事中の騒音や車両の出入りで迷惑をかけることを事前に伝え、良好な関係を築くことが大切になります。

竣工・引き渡し前の最終確認と入居後の手続き

竣工後の引き渡しは、施主検査(完成立会い)で不具合や相違点がないかを徹底的に確認し、納得した上で完了させることが非常に大切です。その理由は、引き渡し後に発覚した不具合の補修対応がスムーズに進まないケースもあるため、気になる点はすべてその場で指摘し、書面で記録に残す必要があるからです。

建物の工事が完了すると、まずは行政や第三者機関による完了検査が行われ、その後、施主が立ち会う施主検査(完成立会い)へと進みます。この最終確認では、契約した図面や仕様書通りに仕上がっているか、床や壁に傷や汚れがないか、設備機器(給排水、電気など)が正常に作動するかなどを細かくチェックしなければなりません。もし不具合があれば、補修を依頼し、その完了時期を書面で確認しましょう。

すべての確認と修正が完了すれば、鍵と保証書一式を受け取り、引き渡しが完了します。その後、入居、登記手続き(所有権移転、住宅ローンがある場合は抵当権設定)、各種ライフラインの手続きなどを経て、新生活のスタートです。ちなみに、入居後も住宅の品質確保の促進等に関する法律により、主要構造部や雨水侵入を防ぐ部分は10年間の保証が義務付けられています。したがって、長期的な安心のためにも、引き渡し時に定期点検や保証内容が充実しているかを確認しておきましょう。

理想を叶える家づくり 流れの把握と専門家への相談

家づくり 流れは多くのステップがあり、複雑に感じるかもしれません。しかし、全体のプロセスと期間を把握し、一つ一つのステップを確実なものにすることで、理想のマイホームの実現に近づきます。

- 家づくりは家族の理想の暮らしのイメージを具体化することから始まる

- 最初に無理のない資金計画を立てて総予算の上限を決める

- 土地なしの場合、情報収集から入居までの期間の目安は約1年〜1年半である

- スケジュールは子どもの入学や賃貸の更新時期に合わせて逆算して組むことが重要

- 土地探しは建築のプロである工務店やハウスメーカーに相談しながら進める

- 敷地調査や地盤調査を省略せず、付随費用を事前に正確に把握する必要がある

- ハウスメーカー、工務店、設計事務所の特徴を比較して最適な依頼先を選ぶ

- 間取り決定では家族の要望に優先順位をつけ将来のライフステージも考慮する

- 間取り確定後の大幅な変更は費用やスケジュールの遅延につながるため避ける

- 住宅ローンの本審査では健康状態や契約内容を細かく確認することが大切

- 工事請負契約書には図面や見積もり、ローン特約などが盛り込まれているか確認する

- 着工前の地鎮祭は工事の安全を祈願する儀式であり近隣への挨拶も重要なマナー

- 竣工後の施主検査で不具合や相違点がないかを徹底的に確認し書面で記録に残す

- 家づくりの流れは依頼する会社や条件によってステップや期間が異なる

- そのため、家づくりの相談時には個別の事情に合わせた具体的なプロセスと期間を専門家に確認することが成功の鍵となる