〜“広さ”は、工夫で生まれる〜

小さい家に住み始めて、一番最初に感じたのは、**「家具が部屋のすべてを支配してしまう」**ということでした。

リビングにソファとローテーブル、寝室にベッドと収納棚を置いただけで、通り道も狭くなり、窮屈さがどんどん増していく…。

でも、「これは空間のせいじゃない。家具の使い方を変えるべきだ」と思い至ってから、暮らしは一変しました。

ここでは、延床28坪の小さな家で実践して本当に効果のあった「家具の工夫」を7つ、体験とともにご紹介します。

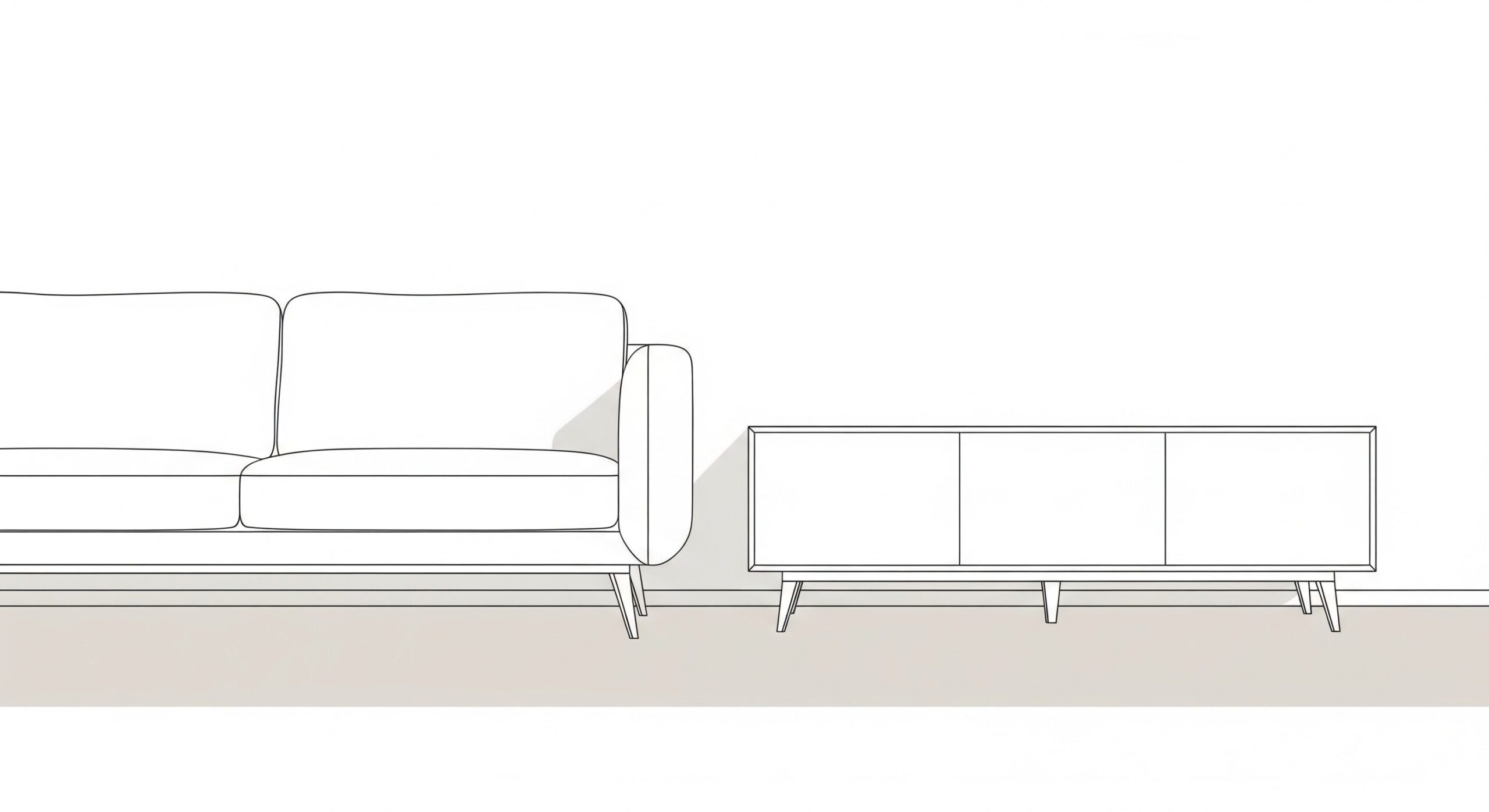

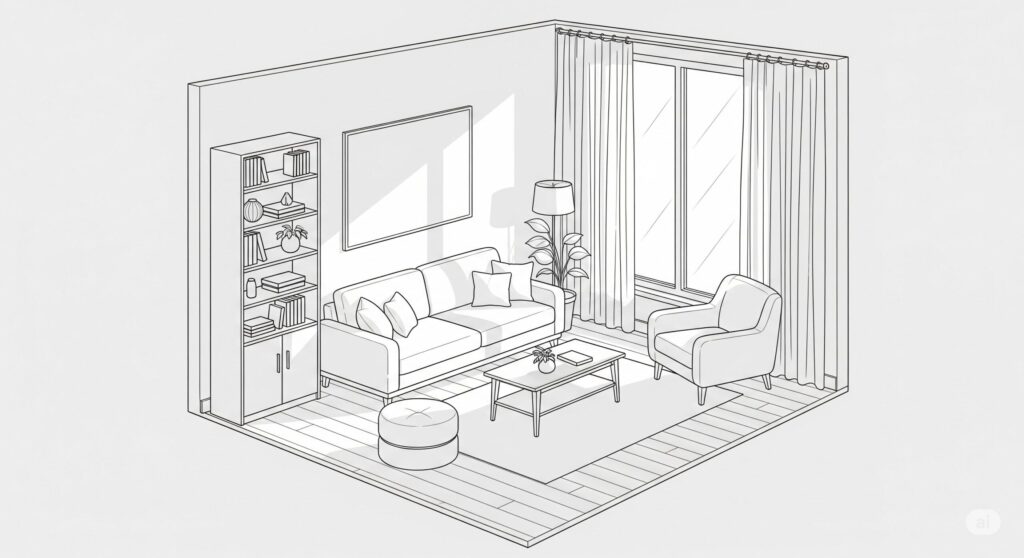

1. 脚付き家具で“抜け”をつくる

小さい家では、“床が見える”かどうかで印象が大きく変わります。

最初に導入したのが、脚付きのソファと収納棚。

それだけで、床面がスッと奥まで続くようになり、空間に広がりが生まれました。

✦ 家具の“下に光と空気が通る”ことで、部屋が軽やかに感じられるようになります。

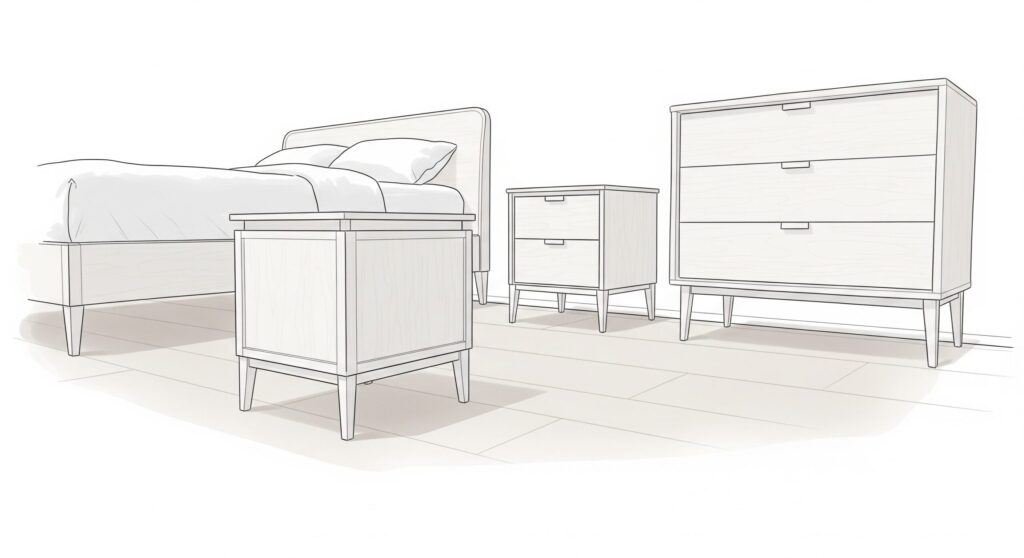

2. 家具の高さは「腰より下」が基本

視線を遮る背の高い家具は、小さい家には不向き。

私は、ダイニングチェアと棚をすべて腰より低いものに統一しました。

結果、部屋全体が見渡せて、まるでワンフロアのような一体感に。

小さいからこそ、家具の“高さ制限”はぜひ意識してほしいポイントです。

3. 色と素材を「壁・床に合わせる」

家具を買うとき、私は「好みの色」を優先して選んでいました。

でも、小さな空間では**“家具が目立たない”ことがむしろ重要。**

壁が白なら、家具も白や淡い木目に。

床が明るいフローリングなら、それに合わせた素材に。

✦ “家具を溶け込ませる”ことが、空間を広く見せる秘訣です。

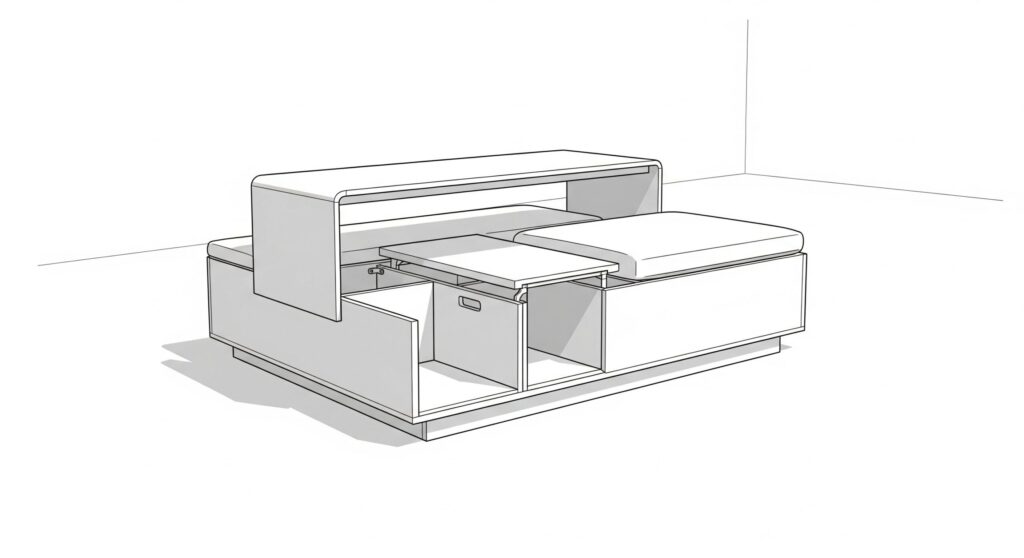

4. 「隠す・しまう・使う」を兼ねた多機能家具を活用

小さい家では、「椅子」「収納」「テーブル」が全部並ぶと、床がすぐ埋まります。

そこで大活躍したのが、収納付きのベンチや折りたたみ式の昇降テーブル。

- 子どもが遊ぶときは収納ベンチがステージに

- 来客時はベンチが椅子になり、テーブルがダイニングに

この「1つの家具が複数のシーンで機能する」という考え方は、狭い家にとって革命的でした。

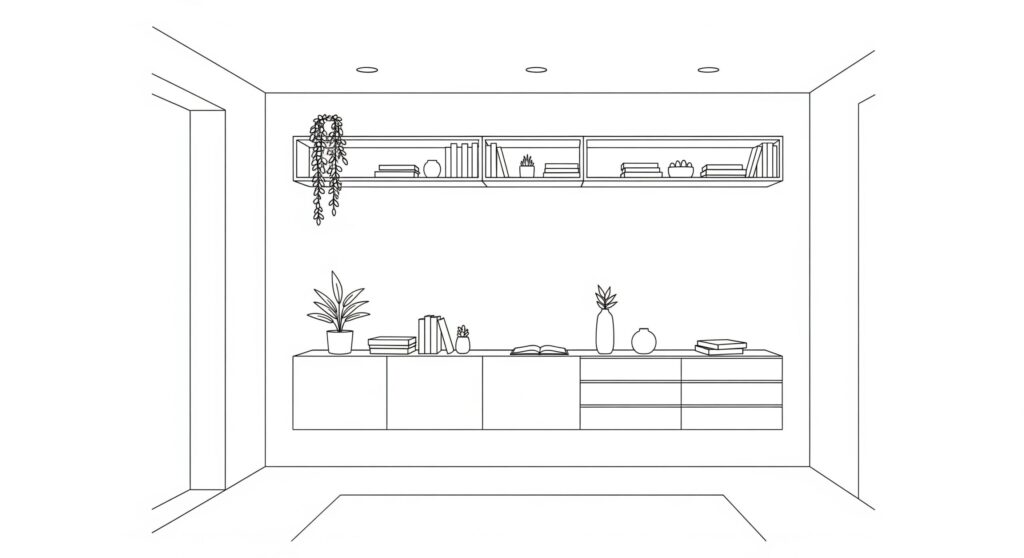

5. 壁面収納と天井近くの棚で「床からモノを浮かせる」

床にモノを置かない工夫を始めたら、掃除が楽になっただけでなく、暮らしがとにかく身軽になりました。

特に役立ったのが、

- 洗面脱衣所の「上部吊り棚」

- 玄関の「有孔ボード収納」

- キッチンの「壁付けスパイスラック」

✦ 小さい家では「床面積より、壁面積に余白がある」と気づくと、大きな転機になります。

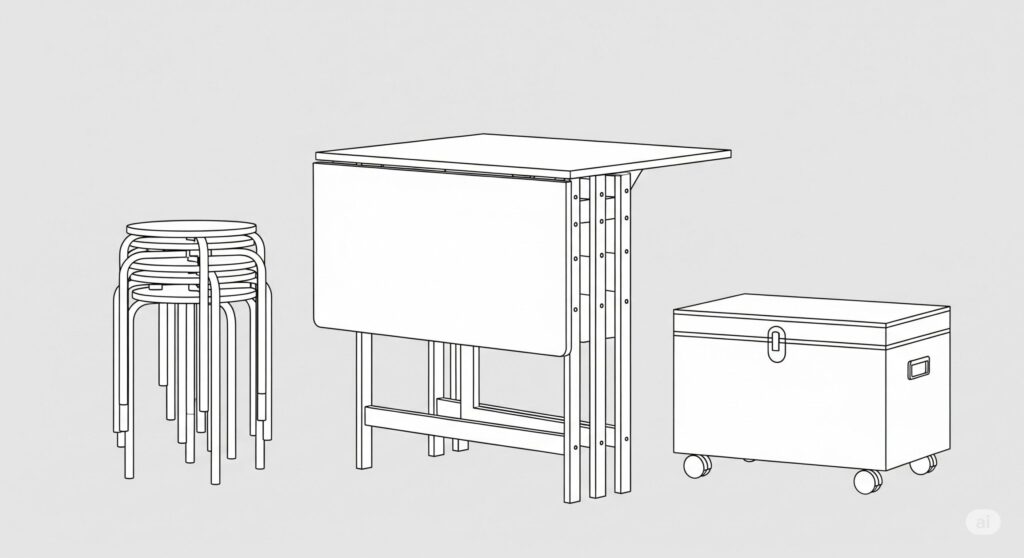

6. “しまえる家具”が暮らしの自由度を生む

折りたたみテーブル、スタッキングスツール、キャスター付きチェスト。

これらは、必要な時だけ引き出して、使わないときは片づけられる優秀選手です。

我が家では、週末だけリビングが“ワークスペース”に変わる仕組みにしていて、可動家具が大活躍しています。

✦ 家具を「固定」せずに「変化に対応できるもの」にすると、小さい家でも柔軟な暮らしが可能になります。

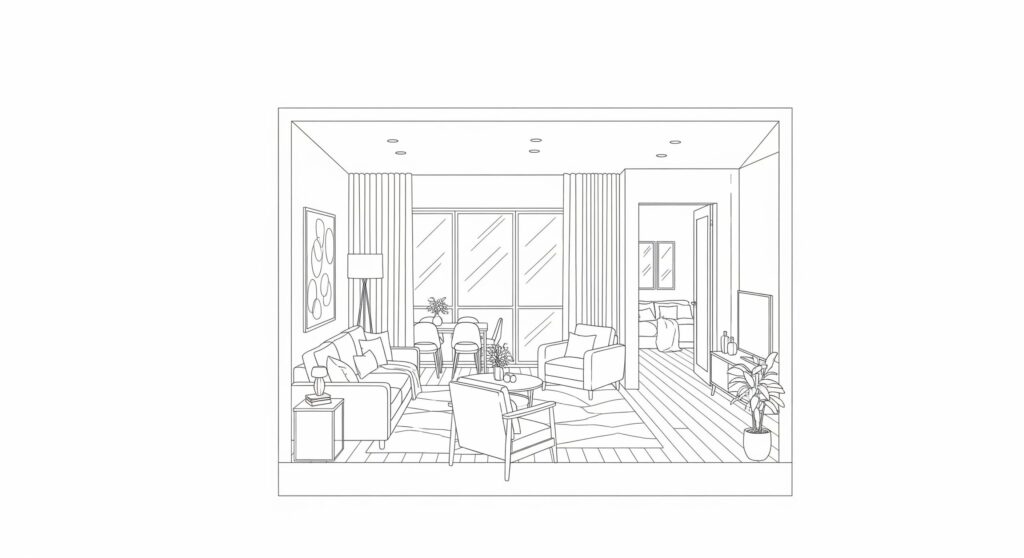

7. 家具配置は「視線と動線の交差点」を避ける

私が最も後悔したのは、動線の真ん中に大きな家具を置いてしまったこと。

キッチンからリビングに抜けるルートが分断されて、毎日ストレスに…。

そこで見直したのが、「視線と動線が交差する場所には、何も置かない」というルール。

家具はまとめて、動線はシンプルに。

結果、部屋全体の“流れ”が生まれて、暮らしも自然と整っていきました。

まとめ|家具は“道具”ではなく、“空間の設計要素”だった

小さい家では、家具ひとつの選び方が、家全体の印象と使い勝手を大きく左右します。

広さは、ただの数値ではありません。

「家具で広く見せる」「家具で自由をつくる」ことは、面積に勝る価値を持ちます。

✔ 小さい家でおすすめの家具の使い方まとめ:

| 工夫 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 脚付き家具 | 床を見せて抜けをつくる | 圧迫感の軽減 |

| ロータイプ家具 | 視線を下げる | 天井を高く感じる |

| 壁・床と同系色の家具 | 家具を目立たせない | 空間の一体感 |

| 多機能家具 | 1台で複数の役割 | 家具の数を減らせる |

| 壁面収納 | 床から浮かせる | 掃除も楽に・空間スッキリ |

| 可動家具 | 使わない時は隠せる | 部屋の変化に対応しやすい |

| 動線・視線の整理 | 家具の配置を最適化 | スムーズな生活動線 |

これから小さい家を建てる方も、すでに暮らしている方も、

“家具の設計”から小さな家をもっと豊かにしてみませんか?